近期,核科学与能源动力学院秦宁教授团队联合国内外合作者在微观传热传质研究领域取得系列进展,研究成果相继在Analytical Chemistry、Journal of Cleaner Production、Journal of Hydrology、Building and Environment、Fuel等国际期刊发表,对创新碳捕集利用与封存(CCUS)方法、优化土壤油污修复、人体热管理以及清洁能源开采具有重要意义。

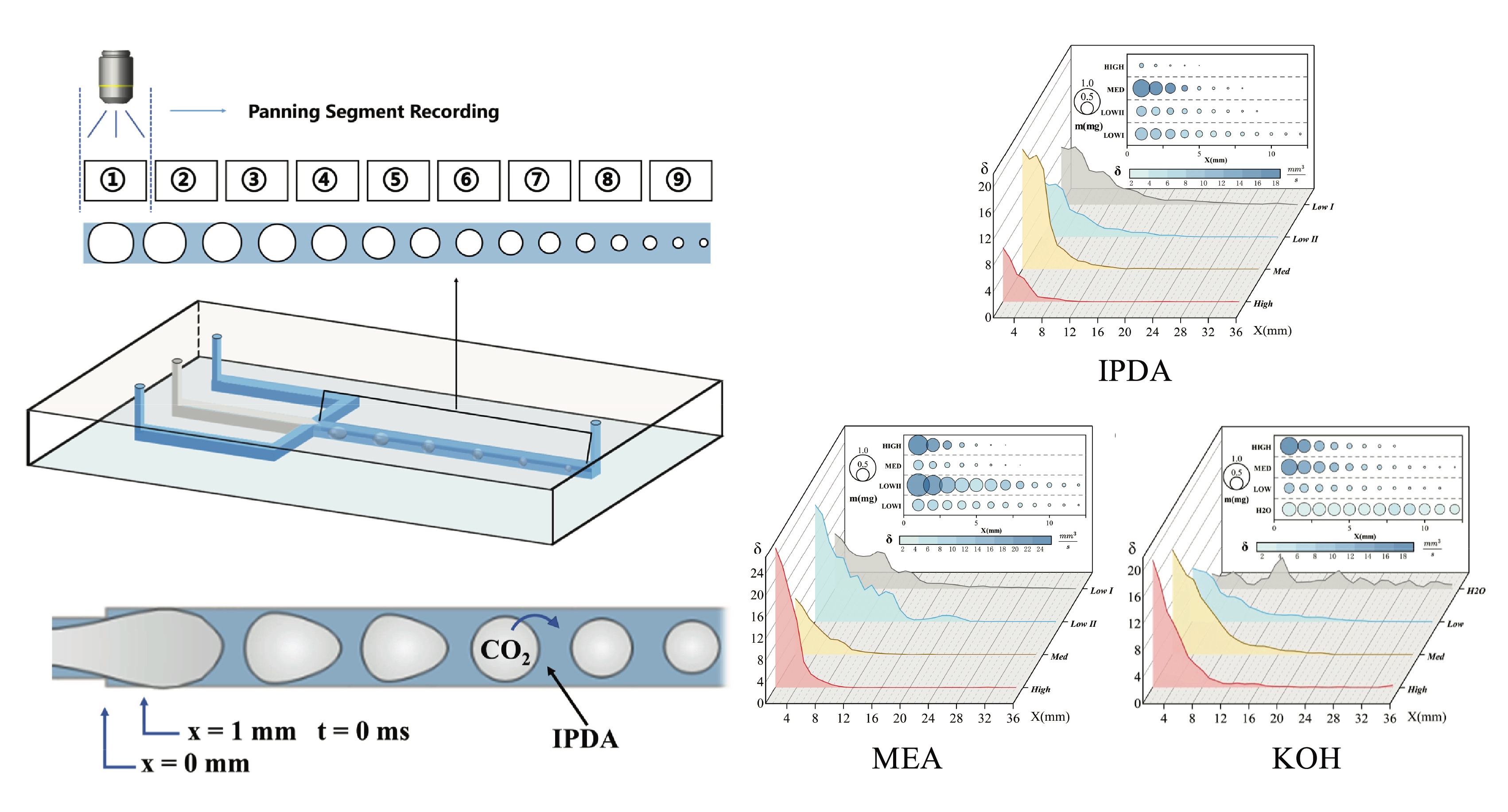

1.二氧化碳微气泡的流动可视化与毫秒级化学吸收

微流控技术因其微尺度下的优异传质与过程控制能力,在强化CO2气液传质方面具有潜力。团队结合微流控与计算流体力学方法开展了CO2微气泡流动特性与化学吸收可视量化研究,发现微气泡在与吸收剂接触后100ms内迅速缩小、200ms内体积收缩与质量损失达99%;当吸收剂体积分数为20%时,三类化学吸收剂(IPDA、MEA、KOH)的吸收效率无显著差异。CFD模拟计算揭示了气泡周围的局部速度梯度和涡流结构可有效增强气液界面处的混合,显著提升界面传质效率。研究成果以“Quantitative study on fast kinetics of hydrodynamic liquid absorption of CO2 microbubbles enabled by microfluidic visualization and computational fluid dynamics method”为题发表在Analytical Chemistry (中科院一区Top,IF: 6.7)。

图1 基于微流控技术的CO2微气泡流动特性与化学吸收可视量化研究

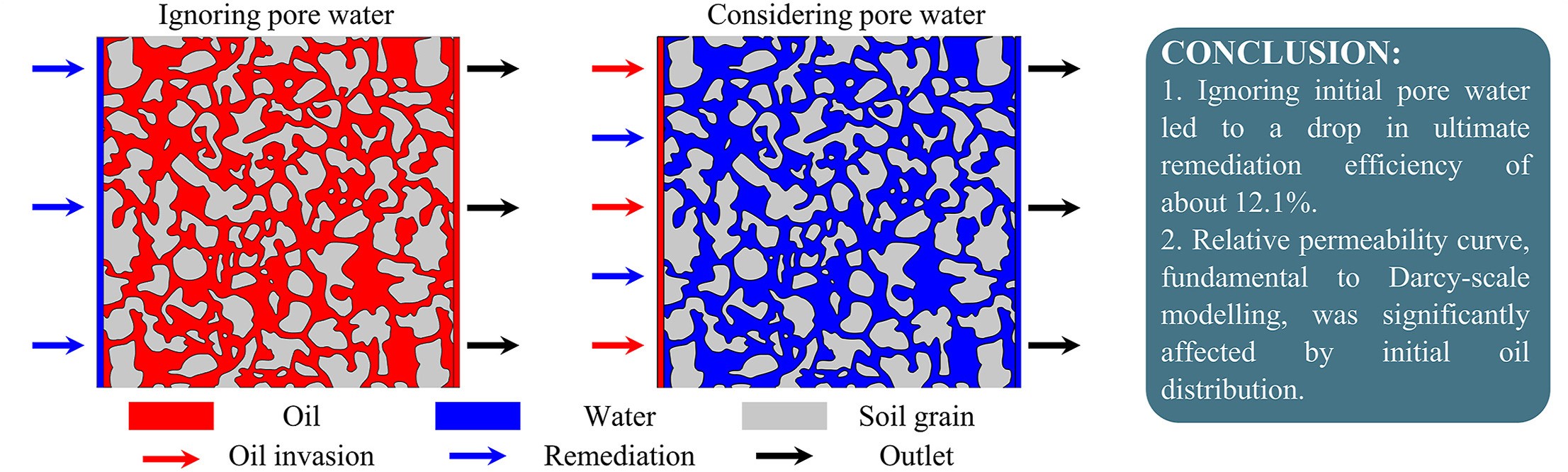

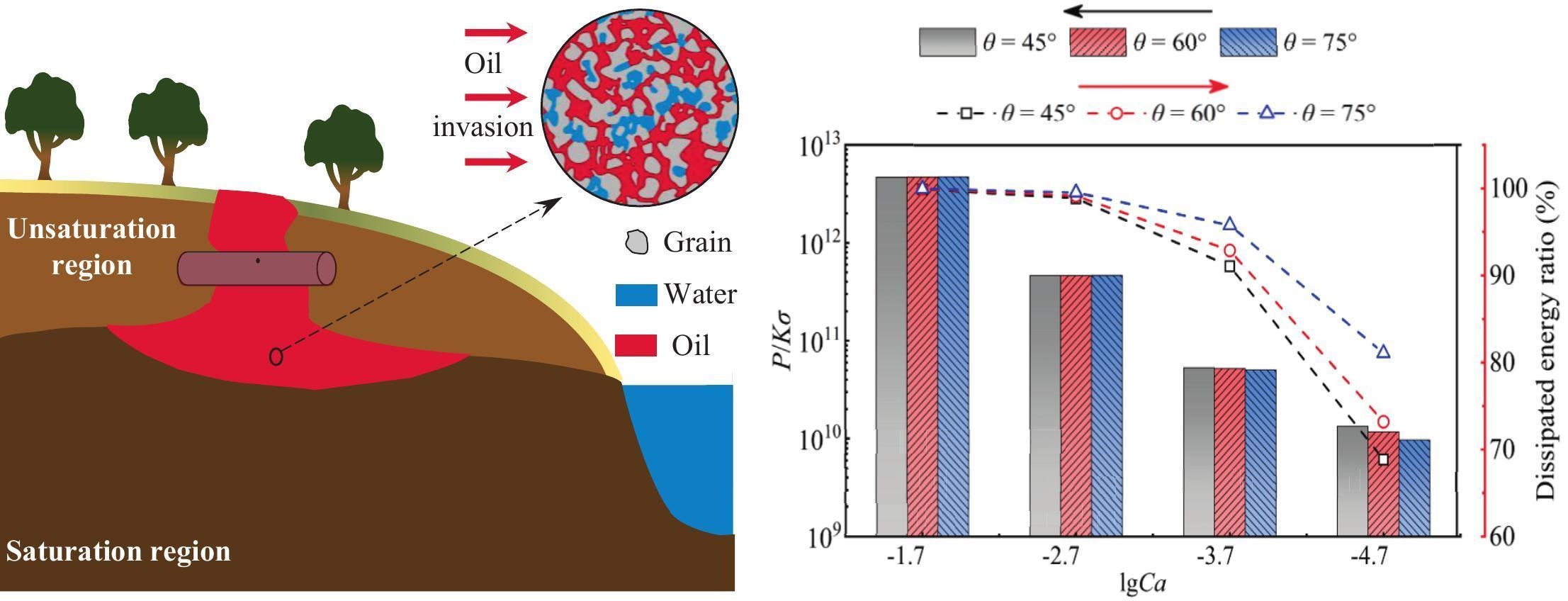

2.土壤油污迁移与修复的微观多孔介质两相流机制

土壤油污迁移与驱替修复是典型的两相流过程,深入理解漏油在土壤中的微观迁移行为对制定并优化漏油污染控制与修复策略具有重要意义。基于孔隙尺度模拟和相场法,团队首先探究了初始漏油分布对流体驱替修复土壤溢油的影响机制,通过模拟溢油浸入与修复,分析了四种初始油分布模式对修复过程中流体分布、流动路径演化、油簇特征以及宏观参数的影响规律。研究发现,忽略初始油分布会使最终驱替修复效率被低估10%以上,初始油分布决定了最终残留油簇的最大尺寸,当不考虑初始孔隙水时,残留油簇数量几乎翻倍。在此基础上,团队进一步探究了流速、油粘度和接触角等参数对漏油在孔隙空间内的流动、能量转换及相分布的影响规律。结果表明,水簇的形态与大小均与油侵速度、油粘度密切相关,而高毛细管数(Capillary number)下润湿度相较于其他参数对截留水簇影响较小。此外,耗散能与外功的比值(耗散能比)与毛细管数具有正相关性。相关成果分别以“Strong effect of often-overlooked initial spilled oil distribution on subsequent soil remediation: A pore-scale perspective”、“ Pore-scale simulation on distribution characteristics of spilled oil and associated energy conversion process”为题发表于Journal of Cleaner Production(中科院一区Top,IF: 10)、Journal of Hydrology(中科院一区Top,IF: 6.3)。

图2 流体驱替修复土壤漏油研究的微尺度多孔介质模型

图3 孔隙尺度下漏油分布特征及相关能量转换过程的计算模拟

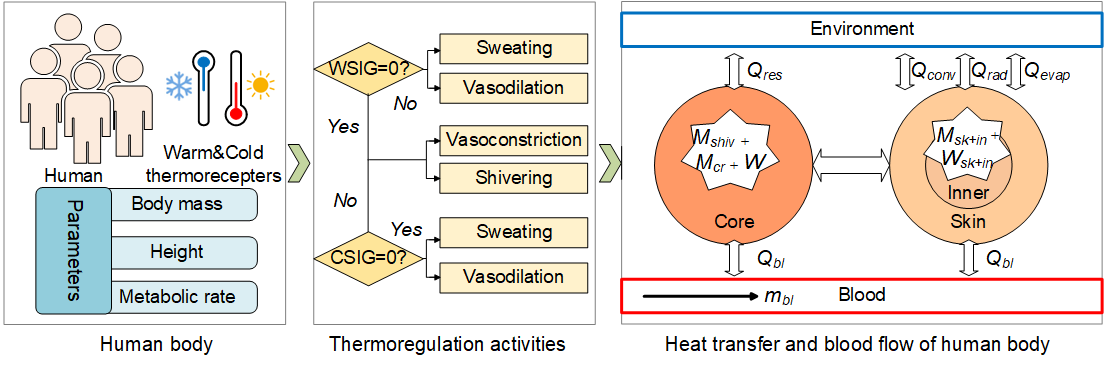

3. 基于非傅里叶导热定律的人体热响应机制与模型

近年来,气候变化背景下极端高温天气频发,对人类健康产生重大威胁。传统人体热调节模型多基于傅里叶导热定律,对动态热环境下皮肤温度与人体核心温度预测精度不足。针对这一问题,团队构建了耦合双相位滞后(DPL)模型与生理调控机制的热调节预测框架,揭示了非傅里叶热传导效应在人体生物热调节中的关键作用机制,实现了对皮肤感受器处的温度动态响应及核心温度微小变化的精准预测。为预测稳态和动态热环境下人体的热响应提供了更可靠、更准确的工具。研究成果以“Unraveling thermal response of human body to steady and transient thermal environments: a non-Fourier bioheat transfer model and its validation”为题发表在Building and Environment (中科院一区Top,IF: 7.6)。

图4 一种基于非傅里叶导热定律的人体生物热调节模型示意图

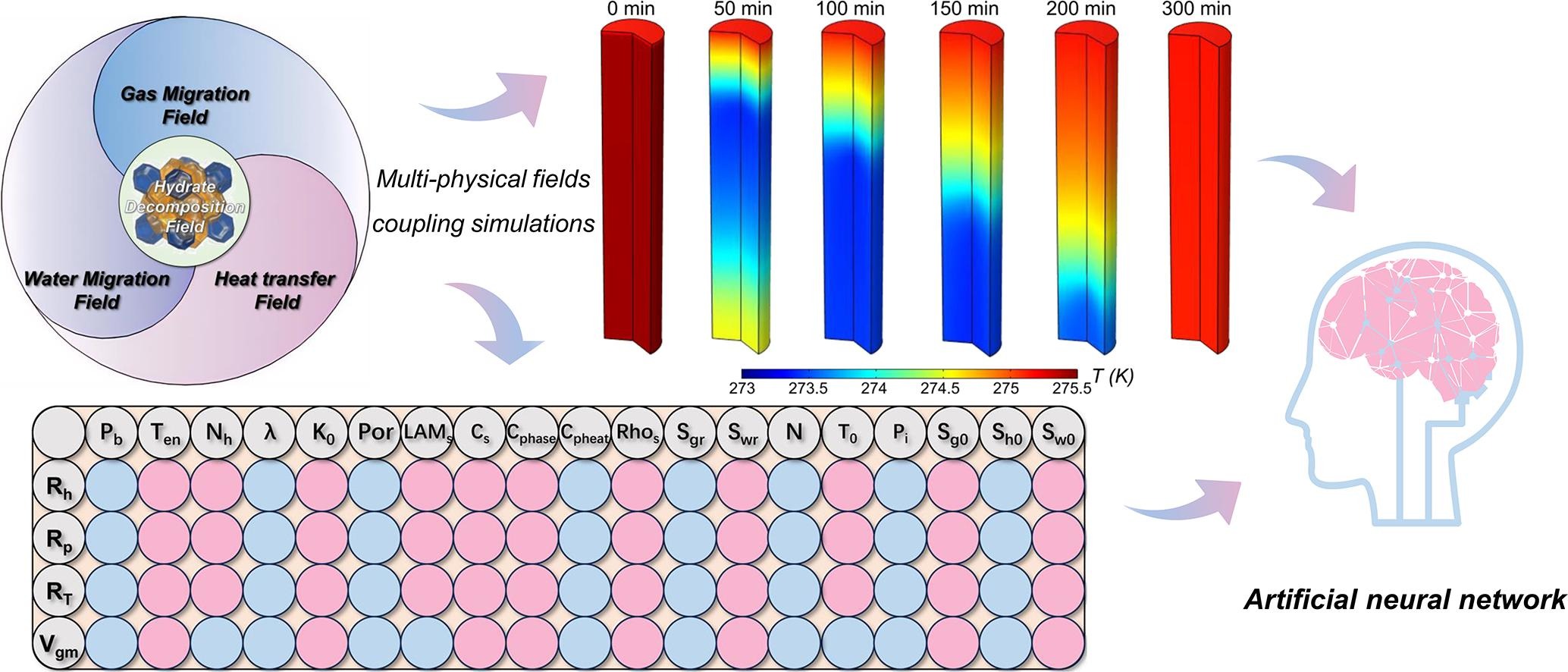

4.甲烷水合物分解的多参数关联性分析与人工智能预测模型

天然气水合物开采过程涉及复杂的界面传热传质现象,后者受诸多参数影响。针对众多传热传质特征参数的演化规律及其复杂关联性,团队前期进行了大量分子动力学与DFT参数计算分析,首先构建了甲烷水合物分解的传热传质数值模型,揭示了多相饱和度、温度、气压及气体流速4项关键参数的时空演化规律;之后基于大量计算模拟数据(共23.1万组数据集),开发了人工神经网络模型(ANN),实现传热传质参数的高效精准预测与关联性精确捕捉,预测相对误差低于2%。本研究工作为天然气水合物开采过程综合解析与工艺优化提供了技术支撑。研究成果以“Comprehensive correlation analysis enabled neural network prediction of heat and mass transfer during gas hydrate decomposition”为题发表在Fuel (中科院二区Top,IF: 7.5)。

图5 甲烷水合物分解的传热传质特征参数跨尺度关联性分析与人工神经网络模型预测

以上论文,山东大学均为第一作者单位和通讯作者单位。研究获得了国家自然科学基金、泰山学者青年项目、山东省优秀青年科学基金(海外)、山东省自然科学基金、山东大学齐鲁青年学者计划的资助和支持。

文、图/袁颖颖、秦宁,审核/韩奎华